一穂ミチ「感情旅行」 vol.4【web連載小説】

The post 一穂ミチ「感情旅行」 vol.4【web連載小説】 appeared first on CLASSY.[クラッシィ].

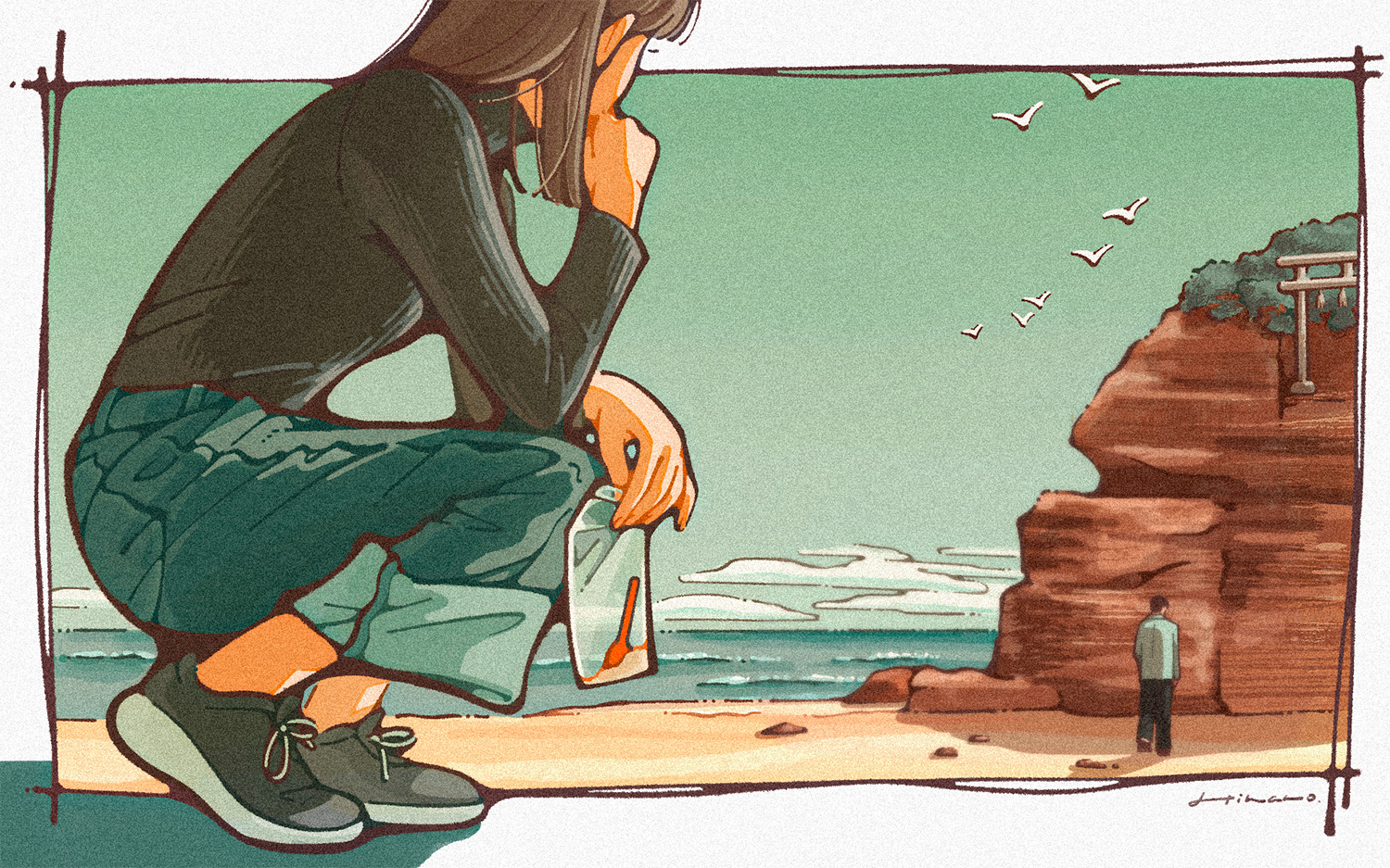

仕事も恋愛も人生の踊り場にいる30代の揺れ動く心を旬の作家たちが描く、CLASSY.ONLINE限定アンソロジー。毎週水曜21時に公開します。今回は一穂ミチさんの『感情旅行』。

これまでのあらすじ

主人公の華(はな)は、癌で亡くなった地元の旧友である蒔生(まきお)の葬儀に出席し、そこで蒔生の息子で高校生の千歳(ちとせ)と再会する。蒔生とは彼が妻と別居中、なし崩し的に付き合っていたが、その後別れていた。千歳に突然旅行しようと誘われ、二人で出雲大社へ向かうが…。

博物館は、正式には「島根県立古代出雲歴史博物館」という名前で、名前に恥じない立派な建物だった。ガラス張りの廊下から手入れの行き届いた庭も見えるし、展示室も充実している。でも、そんなのを堪能できるテンションではなかったので足早に遺跡の出土品や製鉄の材料の前を通り過ぎた。六百二十円の入館料がもったいないとは思ったものの、そもそも歴史にも考古学にも興味はない。千歳はどうなんだろう。一緒に遊んでいた頃は特撮やゲームに夢中だったけれど。

そのままひと言も交わさず博物館を出て、出雲市駅ホームのベンチに座って電車を待った。隣の千歳が膝に置いたリュックをごそごそ探っていたかと思うと、手のひらサイズの丸っこいボトルを取り出し、手の甲ににゅるっと中身を押し出す。わたしはつい「生意気」と声に出してしまった。

「何が」

「ディオールのハンドクリームなんか、高校生が使うもんじゃないでしょ」

「バレンタインに彼女からもらったんだよ」

さっきまでの気まずい沈黙なんてなかったように千歳が答える。

「ホワイトデーは何あげたの?」

「ちょっといいリップと日焼け止め」

千歳はボトルの口をわたしに向け「使う?」と言った。

「いい。自分のあるから」

わたしはトートバッグを覗き込んでポーチを探り、ドラストで買った安物のハンドクリームのパッケージが千歳から見えないように塗った。高級デパコスと成分はほぼ同じ、なんてSNSでバズってたやつ。信憑性はわからない。デパコス顔負け、とプチプラコスメを推すインフルエンサーの発信にまんまと踊らされている。彼女たちはリピ買いだの全色買いだのと、顔面が十個あるか顔面積が十倍あるかでないと辻褄が合わない量のデパコスを日々購入しているというのに。

近くに立つ女の子のふたり組が話している。

「ねえ、曇ってきたんだけど」

「ほんとだ。さっきまで天気よかったのに。宍道湖で夕陽見られるかな」

「島根って、晴れてても夕方には曇っちゃうことが多いんだって。ほら、雲が出るって書いて『出雲』でしょ」

「あ、ほんとだ」

「出雲大社の神さまが雲に乗って帰っていくって言われてるらしいよ」

「それ聞くと、何かいいね」

「神さまじゃしょうがないかーって思うよね」

千歳は目を閉じ、手の甲に塗ったクリームのにおいをかいでいた。横顔が蒔生に似てる、と不意に思った。

蒔生に最後に会ったのは三年前。急に「ちょっと会えない?」と電話があり、家の近所のドトールで待ち合わせた。久しぶりに見る蒔生は尋常じゃない痩せ方をしていて、五分刈りの頭は半分以上白かった。とっさに言葉が出ないわたしに、蒔生は「病気でさ」と笑った。元妻と復縁し、一緒に暮らし始めてから半年ほど経って異常が見つかった。手術と抗がん剤で今も治療を続けているが、妻とは最近また離婚し、今度は千歳の親権はあっちに行った――蒔生の話にはみじんも笑える要素がなく、わたしはコーヒーに手もつけられず固まっていた。やっとのことで「嫁、ひでえな」とつぶやくと、「いろいろあんだよ」と軽く受け流された。

――向こうも仕事あるのに看病やらで負担大きかったし、無理もない。俺が彼女でも疲れ果てたと思う。持ちきれない荷物は置いていって大事なものを守るしかないんだよ。

だから、昔は蒔生と千歳を、今度は蒔生だけを置いていくのか、と思うと嫁への嫌悪がマックスになったけれど、赤の他人の自分がそれ以上突っ込めなかった。

――でさ、家を出て新しいマンション契約しなきゃなんなくて、華、保証人になってもらえないかな。

――え?

――保証会社っていうやつに頼もうと思ったら、保証会社を通すための保証人がいるんだって。そんなマトリョーシカみたいな話があるか?って思うんだけど。父親は、おととし仕事中に梯子から落ちて、身体がちょっと不自由になってさ。もう会社畳んで家売って、夫婦でシニア専用のマンションに移ったんだ。無職だから保証人になれない。ほかに頼める人がいなくて。

絶対に迷惑かけないから頼む、と頭を下げられ、わたしはふたつ返事で引き受けた。そんな話を聞かされて断れるわけがなかったし、契約社員の自分が蒔生を保証できる、ということが嬉しかった。ちゃんと「通用してる」みたいで。

蒔生は「本当にありがとう」と何度も頭を下げ、保証人の書類と一緒に銀行の封筒を差し出してきた。

――五十万入ってる。万が一、俺が真夏に自宅で急死して、清掃とかで迷惑かけるようなことがあったら、その金で精算してくれ。もちろん親が払う前提だけど、保証金みたいなものだと思ってほしい。

縁起でもないこと言わないで、とは言えなかった。貧相になった蒔生の眼光だけが力強く、それは死を現実的に捉えている人間の鋭さだった。

わたしは書類とお金を受け取り、その足で文房具店に行って三文判を買い、署名捺印して蒔生に手渡した。じゃあ、と言い合っただけで、次の約束なんかはしなかった。蒔生の頼りない背中は、あっという間に人混みに紛れて見えなくなった。

vol.5に続く

イラスト/日菜乃 編集/前田章子

一穂ミチ(いちほ・みち)

2007年『雪よ林檎の香のごとく』でデビュー。『イエスかノーか半分か』などの人気シリーズを手がける。2021年『スモールワールズ』が大きな話題となり、同作は吉川英治文学新人賞を受賞、本屋大賞第3位。『光のとこにいてね』が直木賞候補、本屋大賞第3位。今もっとも新刊が待たれる著者の一人。