「新学期、子どもが学校に行きたくないと言ったら?」不登校・行き渋りを専門家が解説

新学期は子どもの不登校や行き渋りが増えるといわれる時期です。もしも、子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき親ができることは? 「小学生の不登校が10年で約5倍に」「約5人に1人の親が子どもの不登校をきっかけに仕事を辞めた」というニュースも話題となる最近の不登校事情についてジャーナリスト・石井しこうさんにお話を聞きました。

こちらの記事も読まれています

▶9月から学校に行けなくなって……。働くママは子どもにどう寄り添った?【行き渋り・不登校】

今の子育て世代が子どもの頃とは大きく変わった不登校事情

──長年、不登校について取材や講演活動を続ける石井しこうさん。不登校の子を取り巻く環境は、今の30代前後が子どもの頃とどう変わってきているのでしょうか?

まず、「いじめ」の実態が大きく違います※1。10~15年前のデータでは、中1が最もいじめが多い時期とされていました。でも、最近のいじめのピークは小2になっています。いじめの多い時期のトップ3も小1~小3の時期に固まっています。低学年でも一人の子を集団で無視したり、身に覚えのない噂話をされたりするケースも多いようです。不登校の原因は複数重なっていることが多いですが、①いじめ、②先生との関係、③子どもの特性、そして最後は少数ですが④母子分離不安※2の4点が主に挙げられます。そのほか、学校だけでなく塾や習い事で忙しいせいもあるのかもしれませんが、「疲労感で学校に行けない」という子が増えているのも昔と変わってきている点だと思っています。

※1 参考・文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

※2 子どもが母親や保護者と離れることに強い不安や恐怖を感じる心理的状態のこと。

休み癖?不登校?どう見分ければいい?

──「学校に行きたくない」理由を親に伝えられる子もいれば、うまく言葉にできない子もいるようです。

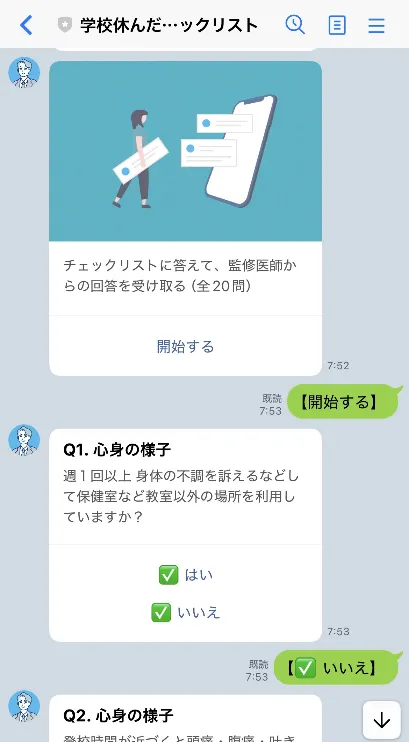

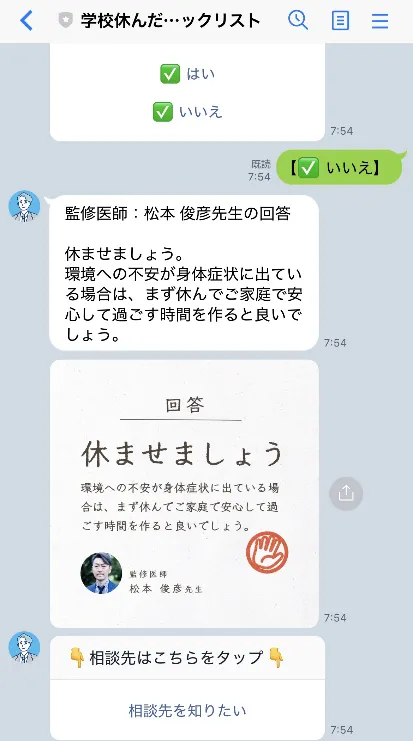

精神科医の松本俊彦先生が監修した「学校休んだほうがいいよチェックリスト」があります。子どもを今日学校に行かせるか休ませるかで迷った場合には、LINEでもすぐに判定することができるので、迷ったときの判断材料の一つにしてもらえたらと思います。

学校休んだほうがいいよチェックリストの利用例。

質問項目に答えていくだけ。LINEでも簡単に判定できる。

──実際にやってみましたが、20項目の質問に順番に答えていく形で簡単ですね。最後に、休ませた方がいい、など回答が出るので迷ったときも助けになりそうです。

ちょっと休ませてみて、その後も何日も欠席が続くのであれば、それは“休み癖”がついたのではなく、深刻な場合が多いです。大人は、甘えているだけかな?と思ってしまいがちなのですが、これまで見聞きしたケースでは単にサボりたいから休み続けるという子は少ないです。

──ついつい「“休み癖”をつけちゃダメだな」「このまま休みが続いたら心配」と思ってしまいそうです。

その気持ちはわかります。ただ、インフルエンザなどの病気のときを思い出していただければわかりやすいのですが、1週間くらい学校を休むこともありますよね。でも、休みの後半に体が元気になってくると子どもは家でじっとしていられなくて外で遊びたがると思います。でも、不登校の場合、1週間くらいでは回復しないので、「まだ行けない」「外に出たくない」ということが多いです。それがわかりやすい兆候かと思います。

子どもの不登校で「したほうがいいこと」「しなくていいこと」

──「無理に行かせるのはいけない」と理解しつつも、仕事がありどうにもできなくて「今日は行って!」と言ってしまう人が少なくないと感じています。低学年の場合はとくに留守番が難しいという事情もありますね。

子どもは苦しいときに、その気持ちを言語化できないことが多いです。本当につらいとき、うまく人に伝えられないのは大人も一緒のはず。悩みに悩んで離婚や退職をする際、その理由をひと言ではうまく言えないのではないでしょうか。まずは、休ませることによって、最も困ることを想定して準備するのがいいです。低学年の不登校で最も心配なことの一つは留守番ができるかどうかですよね。子どもが日中、一人で家にいるときのルールを決めるなど、「どうしたら休ませられる体制が作れるのか」を事前に考えておくことが大切です。

──小学生のお子さんが不登校の読者からは、学校を休んでからの勉強の遅れ、ゲームや動画を見続けることなど家での様子が気になるという声もありました。

学習が遅れても、やる気があればだいたい1年くらいで取り戻せるケースが多いんです。9年間の義務教育期間をまるごと休んだら、9年かかって取り戻すのかというとそういうわけではありません。当たり前ですが小1の勉強を中3がやるなら簡単です。成長して理解力も高くなっているので遅れたぶんも短い時間で取り戻しやすいです。あくまでも目安ですが1年、場合によってはもっと早く学習できる人もいるのでそこまで心配しなくても大丈夫だと思います。

不登校になるなど気持ちが苦しい時期は、どうしても昼夜逆転になってしまったり、寝る時間が長くなったり、ゲームや動画を今まで以上に見続けたりしがちです。ただ、それは心の回復のために必要なこと。「今は休む時間を必要としているんだ」と信じてあげて、ある程度自由にさせておくほうが回復はずっと早いです。いちばん怖いのは、子どもが「学校に行けない自分はダメなんだ」と自己否定してしまうこと。「このままで本当に大丈夫?」と心配になると思いますが、不登校を経験したお子さんの保護者にこれまでどんな経過をたどったか聞いてみるといいですよ。

夫婦で意見が対立したら、どうする?

──夫婦で「学校に行くかどうか」など意見が対立することも多いようです。夫婦や家族間で不登校に対するスタンスが違うとき、やるべきことはどんなことですか?

家族全員の足並みが揃わなくても、家族の誰かがその子の気持ちをわかってあげれば解決が早いともいわれるので、お母さんでもお父さんでもいいので子どもの理解者がいるかどうかが大事です。夫婦間でスタンスが違う場合、まずやるべきことは「一致点から探す」ということですね。お互いの考えに違いがあっても、「子どもに元気でいてほしい」「決して命を落としてほしくない」という思いはきっと同じはず。共通する思いは何か?ということから話を始めると、落としどころが見つかると思います。夫婦で話し合うときは、子どものいないところでする、ということも大切です。車のなかや喫茶店でもいいので、「不登校で悩んでいる」という話は子どもの目の前ではしないことです。

──実際に不登校のお子さんの親御さんに取材すると、「情報が欲しかった」という声が多かったです。学校に行けなくなった後、何をしたらよいか、どんな場所で過ごしたらいいか、悩みはじめてから探すことになったという声もありました。

ほとんどの親は、たとえば休み明けに子どもが学校に行きたくないと言ったときに、このまま休ませるべきか、行かせるべきかで、まず悩むんです。 休んだ後のことも心配ですが、「できれば行ってほしい。でも……」と思うとその後の方針が決まらず必要以上に時間がかかることも。まずは1週間休むなど目安を決めてしまう。その一週間にやってもらいたいのは、情報収集と居場所探しです。いくつか方法がありますが、小学生ならまずは自治体の教育相談が基本です。プラスαでインターネットで検索してみる。一覧で情報が見たいときは「先輩ママたちが運営する不登校の道案内サイト『未来地図』」などもあります。

不登校ジャーナリスト・石井しこうさん

1982年東京生まれ。中学2年生から不登校に。同年、フリースクールへ入会。19歳からはNPO法人で不登校をテーマに取材を続ける。現在は独立し、不登校ジャーナリストとして講演や取材、「不登校生動画甲子園」「卒業式をもう一度」の開催などイベント運営などでも活動中。

※公式HP(https://futokoshiko.com/)

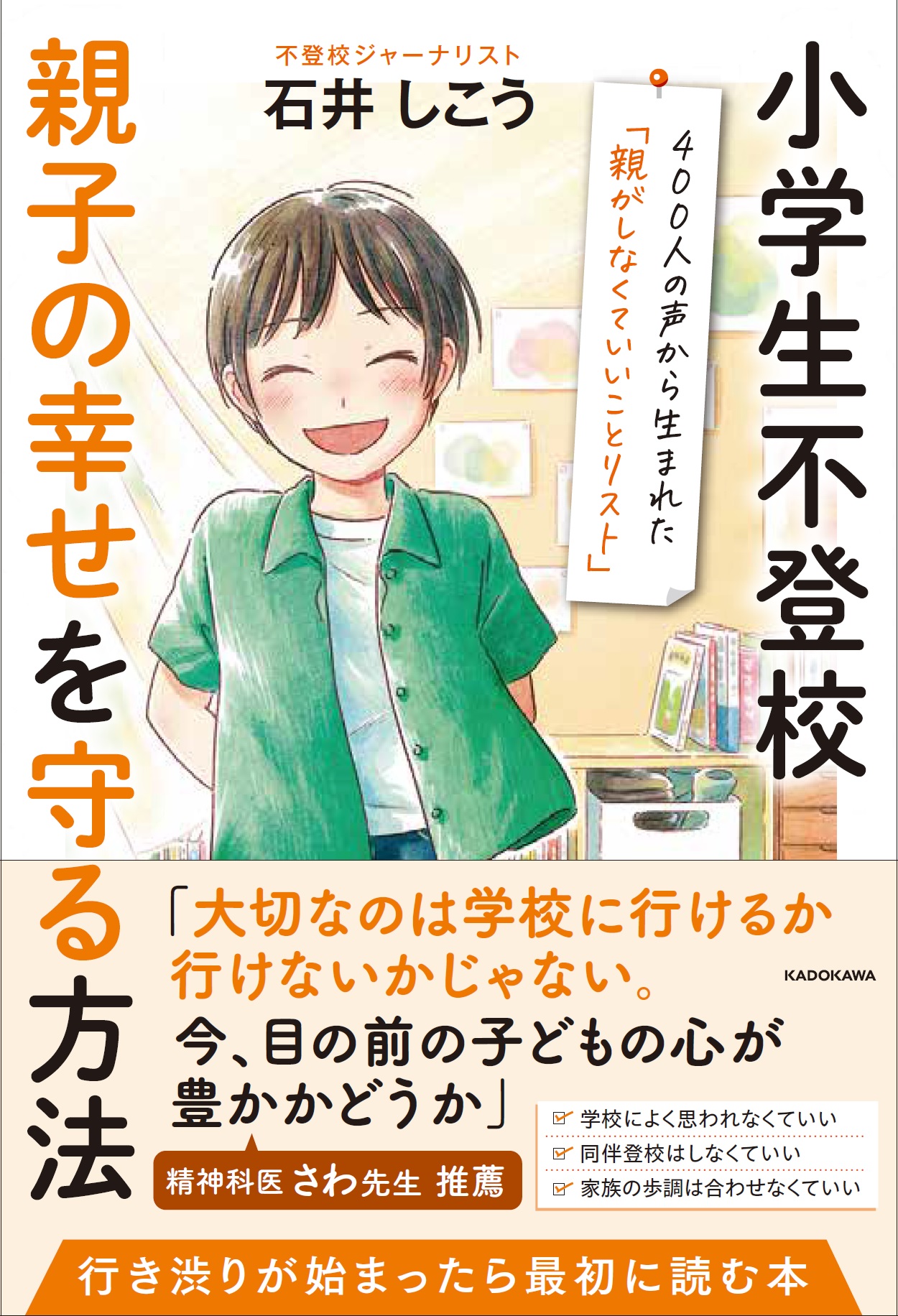

『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』(KADOKAWA)

小学生不登校は10年前より5倍以上増えて13万370人。親の約5人に1人は離職。どうすれば親子の幸せを守れるのか。400人の経験者の声から編み出した不登校解決のためのライフハックを全部紹介する本。

取材・文/秦 綾佳

\あわせて読みたい/

▶子どもが不登校になったとき、はじめにやること、やらないほうがいいこと【行き渋り・不登校】