カツセマサヒコ「それでもモテたいのだ」【どうしてもエロくしたかった】

あ、なんか俺、全部ダサいわあ。ふとそんなふうに嫌気がさして、服も家具も部屋に並べた本も、それらを選んできた自分の脳のセンスを司るなんらかの機関まで、まとめて燃えるゴミに出してしまいたくなるときがある。

たとえば過去にも「片想いしている女性との四カ月ぶりのデート」みたいな、クローゼットの中からいっちばん気に入っている服を取り出したくなる日があって、それなのに待ち合わせ場所から程近くのトイレで鏡を見てみれば、あっれーおっかしいなーなんだこの芋っぽいダサ男は〜?と幻滅してしまう瞬間があった。なんか、パッとしないのだ。思ってたんと違う現実に肩を落としながら待ち合わせに向かえば、そこには流行の取り入れ方も個性の出し方も絶妙な塩梅で着こなした好きな人が立っていて、デート前にして完全な敗北感を味わう。あれだけダサいと見下していたはずのサコッシュが、彼女が身につけているのを見た途端、最先端のオシャレアイテムにしか思えなくなっていた。

そんなダサいわあエピソードの中でも色濃い思い出として残っているのが、実家の自分の部屋をとにかくオシャレにしたくて仕方なかった十代の頃の記憶だ。オシャレがいい。絶対にオシャレにしたい。友達を家に呼んだとき、お、コイツやるやんと思われたい。モテの一心で立ち上がった私は学校帰りに書店に向かい、『モテ部屋インテリアブック500』みたいな名前の、部屋に関するモテテクが詰まりまくった雑誌を立ち読みし始めた。部活はあっても彼女はおらず、勉強にも身が入らなかった自分にとって、モテ部屋に注力する時間だけは十分にあった。その結果、たどり着いた答えが〝間接照明〞である。

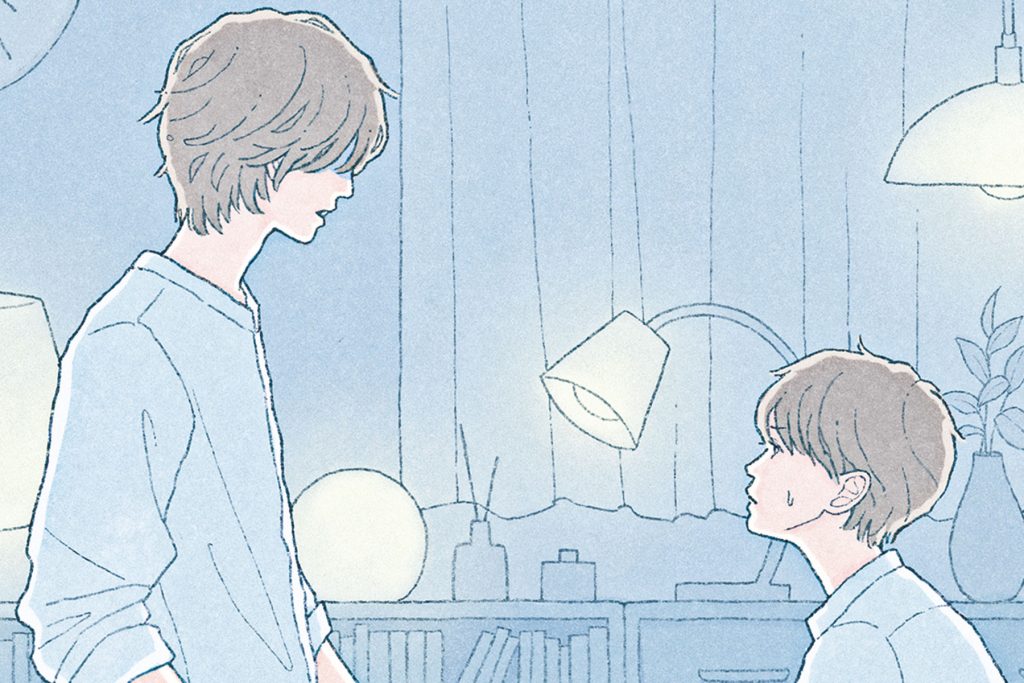

「どうやら間接照明ってのをやると、部屋が広く見える上に、雰囲気がエロくなるらしい」開眼した私は、使わなくなったペンダントライトやデスクライトを押し入れから引っ張り出し、ベッド下や壁際に置いたり吊るしたりして、よりエロく感じられる間接照明配置を模索し始めた。もとより六畳程度しかない空間だがライト一つで部屋の雰囲気が変わる間接照明は確かに魔法のように思えた。そして成果を試す日が来たのは、一学期が終わり、夏休みに突入してすぐのことだった。仲良くしていた同級生の友人が、家に泊まりに来ることになったのだ。

「え、俺の部屋、狭いよ?」そう言いながら、内心、大興奮していた。できれば異性を最初に連れ込みたかったが、そもそも部屋に呼べるほど仲の良い女子なんて一人もいなかった自分には、友達が来てくれるだけで十分ありがたかった。「俺の部屋、こっち」家にやってきた友人をできるだけ自然に部屋に案内すると、私はおもむろにカーテンを閉め、間接照明のスイッチをポチポチと一つずつ点け始めた。ポチ、ポチ、ポチ、ポチ……。

照明が一つ灯るたび、部屋には奥行きと影が生まれ、どこか幻想的な、エキゾチックでどエロい雰囲気が生まれていく。そして最後の一つの間接照明を点けたところで、私はドヤ顔を隠しきれないまま言った。

「まあ狭いけど、好きなとこ座って」友人は、何かに怯えるような瞳で私を見ていた。黙ったまま、入口のすぐ近くの床に座った。それから、露骨にソワソワした様子をみせ、最後に、じっくりじっくりと間を置いて言った。「……暗くね?」

あっ、これ、違った?友人の冷静なツッコミを受け、何かにとりつかれていたような間接照明への執着は、急激に冷めた。我に返った途端、自分の部屋がバリを模したラブなホテルのような空気になっていることに気付き、大慌てで天井の蛍光灯のスイッチを入れて、間接照明を切った。

「あ、なんか俺、全部ダサいわあ」と誤魔化すように言うと、「うん、どうしたかと思った」と友人は真顔で返した。

この記事を書いたのは…カツセマサヒコ

1986年、東京都生まれ。デビュー小説『明け方の若者たち』(幻冬舎)が大ヒットを記録し、2021年12月に映画化。二作目となる小説『夜行秘密』(双葉社)も発売中。

イラスト/あおのこ 再構成/Bravoworks.Inc